俳優の岸谷五朗さんと歌手で元プリンセス プリンセスの岸谷香さんを両親に持つ岸谷蘭丸さん。

中性的な見た目でサラサラの金髪ロングヘアーが印象的な岸谷蘭丸さんが、YouTube動画で自身のジェンダーについて語った内容が大きな話題を呼んでいます。

海外と日本のジェンダー問題についての考えも語り、視聴者から『他に言うことがないくらい「共感」すぎ』『言葉遣いが上手くてわかりやすい、、、、、流石すぎる』『変な政治家より、日本のこと思ってしっかりした人』と共感の声があがっています。

今回は、見た目のインパクトに反して(?)「めちゃくちゃ頭良くてしっかりしてる!」と驚く人も多い岸谷蘭丸さんの魅力について、YouTube動画の要点とともに深堀りします。

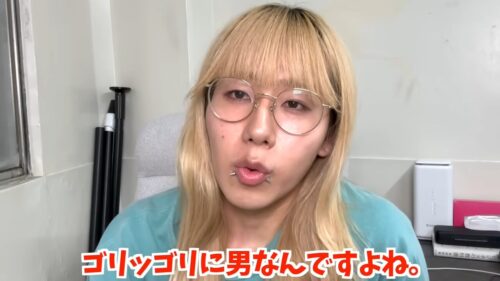

岸谷蘭丸のジェンダーについて明言。「ゴリゴリの男」

ジェンダーレスな金髪ロングヘアやメイクは趣味やブランディングによるもの

動画の冒頭で、岸谷蘭丸さんはこう言い切ります。

中性的なファッションやメイクを好んで取り入れている岸谷さんですが、あくまでそれは「趣味」であり、「セルフブランディングの一環」とのこと。見た目と中身(性自認)は必ずしも一致しない、ということを自ら体現しています。

ヘアスタイルについては、ブランディングという目的がなければ切りたいそうです💦

過去にはLGBTQを自認していたが勘違いと気づく

そんな岸谷蘭丸さんは16~17歳のころ、自身をLGBTQ(バイもしくはクィア)だと言っていたことがあるそうです。

LGBTQ(エルジービーティーキュー)とは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クエスチョニングの頭文字をとった言葉で、性的少数者を指す総称です。

- L:レズビアン(女性同性愛者)

- G:ゲイ(男性同性愛者)

- B:バイセクシュアル(両性愛者)

- T:トランスジェンダー(生まれた時に割り当てられた性別にとらわれない性別のあり方を持つ人)

- Q:クエスチョニング(自分の性的指向や性自認が決まっていなかったり、定義づけたくない人、わからずに悩んでいる人)またはクィア(その他の性的マイノリティのことを総称する言葉)

当時は思春期真っ最中で自分のアイデンティティを確立する過程で、フェミニンなものが好きなこともありLGBTQかも?と思ったそうですが、男性とキスして無理すぎると感じたことにより、自分はLGBTQじゃないと自覚したそう。

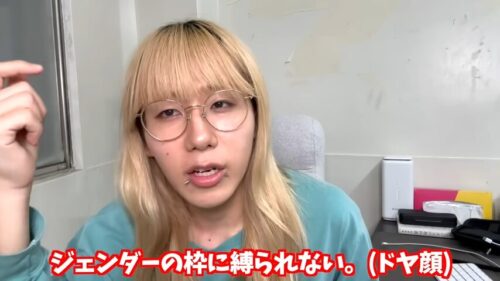

ジェンダーについての説得力のある岸谷蘭丸の超個人的見解

日本は何ならジェンダーの先進国

『日本ってファッションとか自己実現とか自己アピールする手段としてものすごく多様性がある』と語る岸谷さん。

アメリカのように「自分は何者か」を常に表明しなければならない社会と違い、日本では性別を超えた表現をしても、あまり干渉されない“曖昧さ”がある。

『ただ「あなたのやりたいよう にどうぞ」って。でそれをみんなとか社会が受け入れてくれるっていうそういう意味で 日本をジェンダーに依存してない国』

それを「無関心ではなく、許容」として捉えているのが岸谷さんのユニークな視点です。

アメリカは人種が多すぎるから他人を理解すべくカテゴライズするためにLGBTQが発展

アメリカについては、「多民族国家だからこそ、“あなたは何者なのか”を言語化する必要がある文化」と分析。

肌の色・宗教・セクシュアリティなどが異なる人々が共存するためには、自己紹介のように“私は○○です”と説明する文化が生まれる。

『アメリカでは、異なる背景を持つ人を理解するために“カテゴライズ”が必要だった。だからこそLGBTQのようなラベルが重要になった』と、アメリカでの文化的背景を冷静に分析しています。

つまり、LGBTQは“差別”や“戦い”の文脈で生まれた制度でもあるということです。

しかし、アメリカにおける文化的背景があるとはいえ、現状アメリカのジェンダー事情はカオス。小学生にジェンダーを確認したり、呼称(He, She, They)を言い間違えたら退学など、「過激なリベラル文化」が暴走していると批判しています。

マイノリティ、社会的弱者の競争社会からの逃避としてのLGBTQ

アメリカ社会でのLGBTQの発展について「競争から逃げるための道にもなっている」とも指摘。学歴や人種で不利な立場に置かれた人が、「LGBTQという別の軸」で居場所を得ようとしているのでは、という観察です。

この考え方は少々過激にも聞こえますが、“個人の生きづらさ”の逃げ道としてジェンダーが機能しているという現代的な現象を表しているとも言えるでしょう。

アメリカでのLGBTQの議論を日本に持ち込まなくてもいい

その上で、「アメリカの価値観をそのまま日本に輸入する必要はない」というメッセージも。

文化も歴史も異なる国で同じ言葉や枠組みを使って議論することには、違和感があるようです。

岸谷さんは、日本には素晴らしい文化、素晴らしい価値観があり、日本なりの“自然な多様性の受け止め方”があると、多様性を認める本来の意味を問い直すようなメッセージとも受け取れます。

岸谷蘭丸からのメッセージ

教育とは自分が見たものを自分なりに解釈して意見を言える力

動画の終盤で印象的だったのは、岸谷さんが語った「教育」についての持論。

LGBTQに限らず、あらゆる社会課題について「ただ鵜呑みにする」のではなく、自分の頭で考えて、表現していく姿勢を大切にしてほしいというメッセージが伝わってきます。

まとめ

岸谷蘭丸さんの発言は、決して誰かを否定するものではなく、自分の体験や考えを率直にシェアしてくれるものでした。

多様性の時代において、「自分はどう思うか」を持つことの大切さを、あらためて教えてくれる内容になっています。

気になった方は、ぜひ岸谷蘭丸さんのYouTubeを観てみてください!